1.概要

電子回路において インダクタはしばしば見過ごされがちですが、その特性は設計の鍵を握る重要な要素です。インダクタの基本的な動作原理から、具体的な応用例を解説します。インダクタを正しく理解し、適切に活用することで、回路性能の向上や効率化を図ることが可能です。

2.インダクタの動作原理

インダクタは分かりやすく 例えるとブレーキのような役割を果たします。自転車でスムーズに進んでいる時、急ブレーキをかけると体が前に飛び出してしまいます。インダクタはそのブレーキの「急さ」を和らげるような役割を果たします。

インダクタに電流が流れると、コイルの周りに磁場が生じます。この磁場は電流の変化に逆らう力を生み出し、急激な電流変化を抑えることで、回路内の電流をスムーズに流すサポートをします。

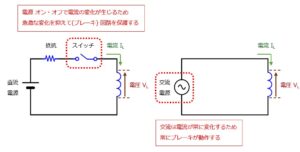

直流回路では、電流が一定であるため、インダクタは最初の電流変化に抵抗しますが、その後は通常の導線のように振る舞います。しかし、電源のオン・オフや他の急な変化が生じた際には、電流の変動を抑えて回路を保護します。

交流回路では、電流が絶えず変化するため、インダクタの「ブレーキ」効果が常に働きます。周波数が高くなるほどインダクタは強く電流の変化を抑え、不要なノイズや高周波成分を除去するのに役立ちます。これにより、交流回路でも電流の安定化や信号の調整に貢献します。

3.まとめ

インダクタは、その特性を理解すれば、さまざまな場面で強力なツールとなります。例えば、電源回路では、突入電流を抑えるフィルタとして活用され、過渡現象を抑制する役割を果たします。また、交流回路では、周波数によって異なる信号を分離するフィルタ (バンドパスフィルタ/ローパスフィルタ)や、特定の周波数帯域を強調する共振回路 (LC回路) としても使用されます。

さらに、インダクタは無線通信やオーディオ機器、パワーエレクトロニクスなどさまざまな電子機器で欠かせない存在です。設計する回路の特性や目的に応じて、適切なインダクタを選び 配置することで、効率的で安定した回路を実現できます。